El proyecto Amazonia Revelada empieza a reconstruir, con la ayuda de un avión equipado con láser y el conocimiento de las poblaciones tradicionales, la historia de la ocupación humana en la selva que también plantaron los pueblos originarios, aunque los gobiernos la traten como si estuviera deshabitada

Do Carmo camina por el terreno que conoce desde niño como si no percibiera el suelo. Actúa con la costumbre de quien ha visto la escena muchas veces cuando un grupo de arqueólogos mira el suelo y empieza a encontrar, sin ningún esfuerzo, trozos de cerámica cubiertos de tierra —restos de vasijas utilizadas por indígenas hace siglos—, uno tras otro en un pequeño paseo por su patio. «Por aquí hay muchos», dice el hombre, que lleva décadas revolviendo la zona para plantar mandioca, bananas y cualquier otra cosa que quiera brotar. Do Carmo ya ha visto lo extraordinario. Con pasos tranquilos se dirige hacia su casa de madera y regresa orgulloso para mostrárnoslo. Envuelto en una pequeña bolsa de plástico transparente está el objeto puntiagudo, del tamaño de la palma de la mano, que ha guardado cuidadosamente durante años. Vinícius Honorato, uno de los arqueólogos, lo saca de su envoltorio y sonríe. Es una punta de flecha, de piedra tallada, que puede tener más de 7.000 años.

Esa punta, el preciado objeto de Do Carmo, se encontró a pocos metros de allí, junto a un árbol de mango, después de que una fuerte lluvia removiera la tierra. Aunque no sabía lo que era, sintió que estaba ante algo especial y, por eso, decidió guardarla protegida en una estantería. Cuando, en 2017, Vinícius pasó por su comunidad en la Reserva Extractivista del Iriri, en el estado de Pará, el ribereño le mostró su hallazgo y tuvo la certeza de lo que ya intuía: se trataba de un artefacto lítico tallado. «Es muy raro encontrarlos aquí en la Amazonia», explicó el investigador.

La noticia del artefacto no tardó en difundirse. Un día, una lancha con desconocidos se detuvo a pocos metros de su casa. Se acercaron a Do Carmo y le pidieron ver el objeto. «Te doy 300 reales [60 dólares] ahora mismo por la punta», dijo uno, sacando los billetes del bolsillo. Do Carmo ni siquiera se lo pensó. «¡No está a la venta!», respondió. Sentado en un taburete en su patio, explica: «Mi padre solía decir: “Hijo mío, antes de nosotros ya había gente en esta tierra”. Y pienso: ¿y si esta flecha era de ellos? Es algo que tiene su historia».

Do Carmo sabe que la historia no tiene precio.

Manoel do Carmo Neves de Souza, un cauchero de 57 años, creció en la comunidad Manelito, apodo del primer residente, su padre, a orillas del río Iriri, afluente de aguas cristalinas del Xingú del que salen grandes rocas que forman un paisaje onírico. La historia de Brasil —y de esta tierra inmensamente habitada mucho antes de la invasión portuguesa— se cuenta en esas aguas, en los árboles centenarios que se alzan en su patio, en el suelo que pisa y planta, en una roca a orillas del río que forma un hoyo cóncavo donde, podemos imaginarnos, alguien se apoyó muchas veces en el pasado para fabricar herramientas a golpe de piedra. Y en sus propios antepasados, que llegaron a la región con el primer ciclo del caucho, a finales del siglo XIX —como los de muchos descendientes de nordestinos de la Amazonia— y se convirtieron en ribereños, con un modo de vida totalmente propio. Fue allí, a pocos metros de donde surgió la punta de flecha, donde el grupo de arqueólogos decidió abrir un claro y empezar a excavar. ¿Qué historias podría recontar ese suelo?

Los científicos forman parte del proyecto Amazonia Revelada, cuyo objetivo es identificar yacimientos arqueológicos en la parte brasileña de la selva para ayudar a reconstruir un pasado escrito con la tinta de los colonizadores. Y también para mostrar la diversidad de ocupación de la Amazonia, donde ya se han encontrado vestigios de hace 12.000 años, pero cuya historia siguen construyendo tanto los indígenas que sobrevivieron como los caucheros y sus descendientes. Una ocupación continua y conectada de un territorio que muchos gobiernos, por intereses económicos y políticos, han intentado borrar difundiendo al mundo el imaginario de una selva inhóspita y peligrosa que sería más útil talada. Y que iniciativas como la del marco temporal, que defiende que se demarquen solo los territorios que los indígenas ocupaban cuando se promulgó la Constitución, en 1988, siguen atacando.

Identificar nuevos yacimientos en la Amazonia también es importante para que la propia selva, que ayuda a regular el clima del planeta, adquiera una nueva capa de protección. Los yacimientos arqueológicos están protegidos por la legislación brasileña y deben ser custodiados por el poder público. «Es un proyecto de arqueología política», define Bruna Rocha, que, como Vinícius Honorato, es profesora de la Universidad Federal del Oeste de Pará (UFOPA) y una de las coordinadoras del proyecto, financiado por National Geographic y la Iniciativa Darwin. «Nos enfrentamos a una crisis climática y nos preguntamos: ¿qué puede hacer la arqueología para contribuir a esta lucha?», añade.

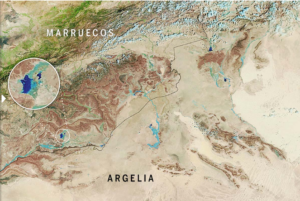

La parte práctica del trabajo comenzó en julio de este año en comunidades de la Tierra Media —como se denomina la zona de 28 millones de hectáreas entre los ríos Tapajós y Xingú— y combinará el conocimiento de indígenas y ribereños, como Do Carmo, con una tecnología de detección y rastreo de luz llamada LiDAR (Light Detection and Ranging). En 2018, el sistema identificó una pirámide enterrada en la selva de Tikal, una ciudad maya del norte de Guatemala. Además de la Tierra Media, esta primera fase del proyecto mapeará y excavará posibles yacimientos arqueológicos en otras áreas hasta finales de 2024: el este de Acre y el sur de Amazonas, zonas tomadas por haciendas; la Reserva Biológica de Guaporé y la Tierra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, en Rondonia, donde hay indígenas aislados y otros territorios ocupados tradicionalmente que se están definiendo. Bruna Rocha destaca que se ha consultado a las comunidades que viven en las regiones que se van a sobrevolar, que han autorizado el trabajo.

En julio, se empezó a sobrevolar Acre con el LiDAR. Ahora los investigadores están analizando los datos. La tecnología emite rayos láser infrarrojos capaces de realizar modelos tridimensionales de la superficie terrestre por debajo de las copas de los árboles. En otras palabras: es como si hiciera una foto del suelo después de quitar todos los árboles de la selva. De esta forma, se podrán ver, por ejemplo, montículos de tierra que pueden indicar antiguas áreas habitadas o caminos que utilizaban los indígenas en el pasado que la vegetación ha vuelto a cubrir. «Nos ayudará a tener bien mapeadas las ocupaciones del pasado y del presente», espera Vinícius Honorato. Las imágenes ayudarán a los investigadores a identificar posibles lugares para futuras excavaciones.

En un sobrevuelo ya se descubrió, por ejemplo, un geoglifo: un cuadrado con dos brazos en forma de punta de estrella en medio de la selva en el estado de Acre. Este tipo de estructura geométrica, excavada en el suelo, empezó a aparecer en la región en la década de 1970, desvelada por la deforestación. Pero los científicos creen que muchas siguen ocultas por los árboles. Al principio se especuló con la posibilidad de que funcionaran como fortalezas, pero investigaciones recientes sugieren que podrían ser lugares sagrados, utilizados para realizar ceremonias. El escaneo de la región con el LiDAR puede ayudar a mapear la existencia de los geoglifos y ampliar los conocimientos que se tiene de estas construcciones.

Do Carmo sigue caminando por su terreno. La postura perfecta de su cuerpo enjuto ayuda a equilibrar las gafas de montura fina que tiene casi en medio de la nariz. Frente a él, el río tranquilo en el navega desde niño para pescar o visitar a sus vecinos. A su alrededor, la selva densa, desde donde el canto de los pájaros compite por la atención con el de los gallos del patio. Cuando limpió esa zona, por donde picotean sus animales, el ribereño llenó «un cubo de 20 litros con un montón de cosas» que sacó de la tierra, cuenta.

«Había muchas hachas, una muy grande, entera», relata, levantando una mano a la altura de los ojos y la otra cerca del pecho. Los objetos de los habitantes del pasado se entregaron a un indígena de la cercana aldea Tukamã. Los Xipaya, que viven en ese territorio, aparecen en los primeros registros de los exploradores blancos que visitaron la región a mediados del siglo XVII, pero la guerra con otros pueblos indígenas primero y la llegada de los blancos después casi los exterminó. Tuvieron que huir de la región, adonde solo consiguieron regresar a mediados de los años noventa. Aquel sábado de julio, cuando estábamos en casa de Do Carmo, en un pequeño cuadrado de tierra ya había aflorado un gran disco de cerámica casi intacto, probablemente el fondo de una vasija utilizada por indígenas entre hace 2.000 años y la llegada de los blancos, y una tapa de hierro fundido, marca de las ocupaciones caucheras entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. De un lado a otro, la historia continua del pasado de esa tierra, que tiene a Do Carmo como presente.

Este hombre que habla pausadamente contrasta con la vida palpitante de la selva que lo rodea, donde de vez en cuando un grupo de pecaríes pasa corriendo desenfrenado, obligándolo a trepar a los árboles como un gimnasta. Los animales se sienten atraídos por su huerto, situado en la parte superior del terreno, donde es más fértil, rico en tierra negra o «de maloca», como denominan los ribereños ese suelo, en referencia a la antigua casa de los indígenas. Una tierra que se enriqueció precisamente por la presencia de pueblos originarios en la zona, según investigaciones realizadas en los últimos años. «Creemos que estas tierras negras se formaron al desechar durante años cosas como paja doméstica, restos de comida, excrementos, huesos, enterramientos, cerámica, plumas, semillas», enumera la arqueóloga Bruna Rocha. Estas áreas de ocupación indígena acabaron formando un suelo rico en materia orgánica, ideal para los huertos de los descendientes de los indígenas y también para los caucheros y ribereños.

Los estudios sugieren que, tras el desmoronamiento del sistema en el segundo ciclo del caucho, hacia 1945, los caucheros, que hasta entonces vivían donde determinaban sus patrones, fueron abandonados en la selva y empezaron a elegir dónde vivir, explica Vinícius Honorato. «Una pregunta que nos hacemos es: ¿hasta qué punto, ya que los caucheros conocían el entorno, abandonaban los lugares elegidos por los patrones y se instalaban en zonas que habían sido ocupadas anteriormente por indígenas, a veces sin saberlo, porque identificaban allí una abundancia dejada por los habitantes del pasado?», explica el investigador. Cuando el padre de Do Carmo, Manuel Alves de Souza, que empezó a trabajar en los caminos de caucho de su padrastro a los 12 años, eligió vivir allí, ya sabía que en aquella zona lo que plantara podía crecer: su patrón ya había hecho un huerto antes.

En esta área de tierra negra cercana al huerto, los arqueólogos abrieron una segunda excavación para evaluar si, de hecho, fue el hogar de indígenas, como indica la hipótesis y como el patio de Do Carmo parece querer contar.

Carlos Magno Ataíde da Conceição, de 30 años, se cuela en el hoyo cuadrado para raspar la tierra con una paleta de albañil. La que sería adecuada para la arqueología es cara y no se consigue fácilmente en Brasil, explica Bruna Rocha. Estudiante de último curso de arqueología en la UFOPA, Carlos trabaja en el proyecto como voluntario y utiliza en la segunda excavación de la comunidad Manelito la misma herramienta que utilizaron toda la vida su padre y su tío, albañiles.

Nacido en el barrio de Cabanagem, en Belém, es el penúltimo de seis hermanos y forma parte de la primera generación de su familia que va a la universidad. Pertenece a la nueva ola de arqueólogos amazónicos en formación. Los Santos y los Silva —nietos y bisnietos de nordestinos que emigraron a la Amazonia— empiezan a ocupar el lugar de apellidos como Coudreau y von Martius, científicos extranjeros que durante décadas lideraron la narrativa sobre la historia de la región. A lo largo de los años, estos exploradores blancos se llevaron muchos de los hallazgos de aquellas tierras a museos de Estados Unidos y Europa, donde aún hoy se conservan, la mayoría en salas de archivos técnicos, lejos de los ojos del público y de quienes comparten esa trayectoria.

«Somos amazónicos. Somos descendientes de estas poblaciones. La mayoría de las generaciones oriundas de los estratos más pobres no conocen la historia de su familia, no saben decirte el nombre de su abuelo o bisabuelo, como sí pueden hacerlo los de las clases más acomodadas. Cuando utilizamos espacios como estos, de la universidad, también estamos conociendo nuestra propia historia», afirma Carlos, que trabaja junto a otros dos estudiantes de arqueología amazónicos: Emily Roberta da Silva Santos, de 22 años, y Marlos Douglas Silva Rocha, de 20. Durante un mes, miden, marcan, excavan y tamizan la tierra, y guardan y registran cada hallazgo. Se acercan, centímetro a centímetro, a sus propios orígenes.

Al final, junto con Vinícius y Bruna, sacaron más de una docena de sacos con vestigios del pasado, que se llevaron a la universidad y se están limpiando y analizando. Entre los hallazgos hay muchas cerámicas, cuyos estilos y grafismos pueden revelar qué pueblos vivieron allí.

Un grupo de 19 jóvenes ribereños se acerca a la primera excavación. Viven en las comunidades de la Tierra Media, un mosaico de reservas extractivistas, áreas indígenas y una estación ecológica, y reciben formación para ayudar a identificar nuevas zonas que puedan excavarse para el proyecto. «Este lugar es muy interesante. Si pensamos en toda la historia de la Amazonia, es como si tuviéramos un resumen. Cerca de aquí, Do Carmo encontró esta punta de flecha, que es una de las cosas más antiguas que se pueden encontrar en toda Sudamérica. Aquí hay un poco de tierra negra, fragmentos de cerámica de indígenas que vivieron aquí antes, sus herramientas de piedra, sus hachas. Y están los propios materiales relacionados con la vida de los caucheros y los ribereños», explica Bruna a los estudiantes, junto a la excavación.

Curiosos, los jóvenes se distribuyen alrededor del hoyo, ya profundo. E intercambian conocimientos con los investigadores para ayudar a montar el rompecabezas histórico de la región. «Esta vegetación lleva ahí mucho tiempo, pero si vienes y haces un huerto, crecerán varios tipos de plantas que tú no plantaste», dice Rafael Ferreira de Souza, de 23 años, mirando la selva. «En mi comunidad, elegí un lugar e hice un huerto. Nacieron guayabos, papayos y mandiocas silvestres que no planté», cuenta. «Muchas tierras de maloca son como bancos de semillas. Tienen cosas almacenadas que son resultado de las personas que vivieron allí hace mucho tiempo», explica Bruna Rocha.

Como parte de las actividades del proyecto, se indicó a los estudiantes, meses antes, que recorrieran el terreno alrededor de su casa en busca de nuevos vestigios y que registraran lo que encontraban en una aplicación instalada en el celular y compartida con el equipo de investigadores. En una definición creada con la ayuda de los propios jóvenes, los hallazgos se dividen en categorías de tiempo: el de los indios (aunque hoy el término más aceptado sea «indígena»), el de los patrones (caucheros) y el de las reservas extractivistas (creadas en la región a principios de la década de 2000, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva). Ya han mapeado 160 vestigios desde que comenzó el proyecto.

«Donde vivimos es como un yacimiento arqueológico. Das un paso y encuentras un fragmento, una jarra. El otro día encontré una vasija de cerámica en perfecto estado delante de mi casa», cuenta Liliane Santos da Silva, de 21 años. Sentada bajo un mango, Crislene dos Santos Silva, de 17 años, enumera lo que ha descubierto en su tierra: «Mi marido encontró una flechita, que creemos que era de la época de los indios. También había un hacha de la época del caucho, porque antes de que empezaran a cortar [los árboles para extraer el látex] con cuchillo, solían hacerlo con un hacha», explica.

Los jóvenes fueron elegidos porque participaban en un curso de gestión territorial promovido por el Instituto Socioambiental (ISA), donde aprendieron, entre otros asuntos, la importancia de la arqueología y cómo el estudio del pasado puede reforzar la lucha de todos por el derecho al territorio. Demostrar que esas áreas de la Amazonia fueron habitadas por sus ancestros o por pueblos indígenas, siempre en armonía con la selva, podría ser crucial para garantizar su permanencia.

«La imagen que se ha propagado durante años es que la selva es una enemiga que hay que vencer», explica Bruna a los alumnos durante una de las clases del proyecto, siempre en la comunidad Manelito. Les muestra un anuncio de la época de la dictadura militar y empresarial brasileña (1964-1985) que celebra la construcción de la Transamazónica, una carretera que deforestó y exterminó a muchos pueblos a su paso. «Era la idea de que la selva no tiene nada de positivo, salvo las riquezas que se pueden extraer de ella, como los minerales. Solo se consideraba un lugar donde dar curso a la producción, no un lugar donde viviera gente», cuenta. Este pensamiento no era casual. De la misma forma que la colonización exterminó a los pueblos originarios para allanar el camino a la explotación del territorio, la dictadura —y hoy los ruralistas— ven en los pueblos-selva un obstáculo para sus intereses económicos. Por lo tanto, ignorar las vidas de la selva siempre ha sido esencial para un proyecto que entiende la Amazonia y la naturaleza como una fuente de lucros privados.

Cuando los europeos invadieron el continente, en la cuenca amazónica vivían entre 8 y 10 millones de personas, estima el arqueólogo Eduardo Neves, coordinador de Amazonia Revelada, en un artículo publicado en SUMAÚMA. Muchos de estos indígenas acabaron muertos por las enfermedades de los colonizadores, por intentar defender a sus pueblos o por la esclavitud. «Cuando los primeros científicos empezaron a viajar por la Amazonia en el siglo XVIII, encontraron la región vacía y sus antiguos asentamientos cubiertos por la selva. La ausencia de estructuras de piedra ha contribuido a la falsa idea de ausencia consolidada en el tiempo», escribió Neves.

La arqueología ha sido fundamental para demostrar que la Amazonia fue un importante centro de producción agrícola, donde se cultivaron por primera vez plantas como el cacao y la mandioca. Las tierras negras —o de maloca—, que empezaron a producirse hace 5.500 años en la región hoy llamada Rondonia y se extendieron por toda la cuenca amazónica hace 2.500 años, son la prueba, junto a estructuras como terraplenes, caminos y montículos descubiertos por los arqueólogos en los últimos años, de que allí vivían poblaciones sedentarias que formaban comunidades parecidas a las ciudades. Estos pueblos dejaron tras de sí sus huellas y cambiaron el paisaje. Hoy, la mejor ciencia coincide en que parte de la selva fue plantada por los ancestros de los indígenas actuales.

Apoyado en una mesa de madera en una sala de la comunidad Manelito, Vinícius Honorato mira la pantalla de la computadora. Señala un dibujo colorido que ha hecho un ribereño de Riozinho do Anfrísio, una comunidad cercana donde él y el equipo del proyecto habían trabajado la semana anterior. Es un mapa ilustrado que muestra, alineados, el río, la casa de los ribereños, el huerto (rico en tierra negra) y, justo detrás, un camino que lleva a los castañares. Un patrón de ocupación observado en otras comunidades de la zona, incluida la Manelito, donde vive Do Carmo. «Hay estudios que demuestran que esta concentración de castaños en un lugar, algo que pueda llamarse castañar, suele estar relacionada con la presencia humana. Las personas son quienes mantienen estas áreas, quienes abren claros para que los jóvenes castaños puedan florecer», explica Bruna. «Y vemos que el castañar no atraviesa la tierra negra [donde solían vivir antes los indígenas]. Esto tiene mucho sentido, porque nadie quiere un castaño encima de su casa para que le caigan allí los frutos espinosos o el propio árbol», prosigue Vinícius.

En la selva, los no humanos también recuentan la historia.

Las caucheras del camino donde Do Carmo sigue trabajando casi a diario recrean el pasado de ocupaciones. El ribereño guía a los alumnos entre los árboles. Enseña a los jóvenes a hacer los precisos cortes diagonales en la corteza que permiten que salga el látex. Hace falta un poco de fuerza, pero no demasiada, para no dañar el árbol y que le salga una herida. Utiliza una especie de cuchillo fino, un palo de madera con una punta de metal ligeramente curvada y afilada. Pero en muchos de esos árboles que conoce desde niño están los golpes de las hachas que utilizaron los compañeros de su abuelo y los indígenas que les precedieron. Los brazos extendidos apenas alcanzan ya estas fracturas, culpa del paso del tiempo que ha estirado esos troncos. Pero las marcas de la historia siempre estarán ahí, resistiendo todos los intentos de borrarlas.

Publicada originalmente en Sumaúma