– Where are you from?

– We from Spain, and you?

– Syria, we from Syria. I have a lot of spanish friends! From Catalunya!

A los pies de una manguera de gasolina, Amjad y su hermano nos saludan y nos hacen señas para que nos sentemos con ellos. Nos reímos un rato intercambiando palabras en árabe y en inglés y explicando nuestra inexistente pasión futbolera. Nos preguntan a qué hemos venido y le contamos que queríamos conocer el Eko Project, el proyecto que, con el impulso de un grupo de catalanes, se comenzó a construir el pasado mes de marzo en un campamento en torno a una gasolinera EKO, y que creció tras el desalojo de Idomeni.

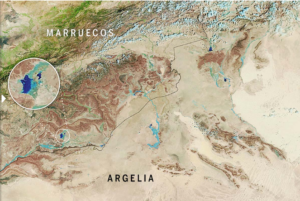

En ese desalojo, Amjad subió junto a otra mucha gente a un autobús que les llevó a los campos militares. En uno de ellos le dijeron que no iban a registrarle por ser un hombre soltero solo. Las familias tenían prioridad a la hora de inscribirse como residentes en los campos. Amjad podía quedarse si quería pero no tendría tarjeta de identificación, que sirve para poder recibir las raciones de comida; tampoco entraría en el pre-registro para el proceso de asilo del gobierno griego y ACNUR (que ha comenzado a principios de este mes de junio). Así que Amjad, su hermano y su mejor amigo cogieron sus cosas y se vinieron al Eko, uno de los tres últimos espacios sin control militar que quedaban cerca de la frontera con Macedonia (los otros dos eran el campamento en torno a la gasolinera BP y el del Hotel Hara, desalojados un día después del Eko, el martes 14 de junio).

Amjad y sus amigos han cruzado la frontera en dos ocasiones, y las dos han sido detenidos mientras atravesaban Macedonia camino de Serbia, para ser devueltos a Grecia. No se plantean volver a intentarlo por ahora. Quieren esperar a ver qué pasa con el pre-registro; si ven que se demora demasiado se plantean volver a Turquía. Los dos meses que estuvieron allí ahorrando para venir a Grecia los emplearon en un trabajo de 16 horas en una cocina, por el que cobraban 400 euros al mes.

LOS CAMPAMENTOS INFORMALES: LA EXPERIENCIA DEL EKO-PROJECT

Si levantamos la vista del surtidor de gasolina en el que estamos todos sentados vemos la tienda de la gasolinera, que cuenta con una pequeña cafetería que el dueño ha dividido en dos para permitir a un par de chavales montar un pequeño puesto de kebab, a 1,50 euros la unidad. En la terracita hay bancos de madera donde la gente se sienta a comer, a tomar el té y a ver las noticias en la tele. Se respira un ambiente de tranquilidad y comunidad, una sensación que quizá nosotras acrecentamos tras pasar cuatro días en campos militares.

Charlando sobre esto, coincidimos en que una de las cosas que hemos notado en el Eko es que los niños y las niñas van más a su bola. Pasan el rato con sus familias, jugando entre ellos, aprendiendo idiomas en la pequeña escuelita o en la zona de juegos, dos de los espacios de Eko Project. Mientras, en los campos militares suele suceder que al entrar se acercan corriendo varios pequeños y pequeñas que te acompañan a todos los lugares y demandan tu atención; estos chavales, si no están en una jaima que se queda pequeña cuando hay más de cuatro personas sentadas, pasan el rato corriendo por suelos de cemento.

En el Eko existen espacios compartidos para adultos y para niños, que en gran medida están gestionados por los propios habitantes del campamento. El Eko Kitchen es una cocina que cada día prepara comidas con productos frescos para 1600 personas; la escuelita la llevan profesores sirios, hay un espacio de mujeres y un espacio de cuidado de bebés y por las noches se proyectan películas en un cine al aire libre. El campamento cuenta con una antena de wifi abierta, con el doble de baños que los campos militares que hemos visitado y con un equipo de limpieza que nos deja anonadas: hacen rondas cada dos o tres horas, así que los váteres están limpios y tienen papel higiénico.

También trabajan aquí algunas ONGs sanitarias y otras que intervienen con niños, aunque su presencia pasa más desapercibida: hay más tránsito, más conversaciones, más grupos, de modo que también las personas que llevan chalecos identificativos forman parte de un paisaje, mientras que en los campos militares son inmediatamente apercibidas. Nos gusta el proyecto y el espacio pero nos queda claro que no necesitan gente; una conclusión que, de nuevo, nos sorprende si la comparamos con la necesidad que hemos sentido en los campos militares.

Y es que el Eko no es un campo, al menos no es como los campos controlados. Precisamente el control es lo que articula un campo militar. Lo expresó de forma muy clara un trabajador de ACNUR que estaba en el Eko el día de nuestra visita: “we have no control here, this is not a camp”. El gobierno griego, y con él ACNUR, no reconocen los campamentos informales como campos, tampoco en lo que respecta al proceso de pre-registro para el asilo: si no estás registrado en un campo oficial, por el momento no puedes formar parte de ese proceso, pues no está claro cómo se va a pre-registrar a las personas que no están en espacios controlados por los militares.

Esta incertidumbre es de facto una forma de colocar a las personas en una decisión muy difícil, entre la necesidad de pre-registrarse para el asilo y la obligación de moverse a campos imposibles de habitar. Los representantes de ACNUR que nos hemos encontrado intentan eludir esta situación con el argumento de la neutralidad: “no podemos decir al gobierno griego lo que ha de hacer, no tenemos control sobre el proceso, somos neutrales, denunciamos las condiciones de los campos en informes periódicos…”.

LOS CAMPOS MILITARES: LUGARES DE ESPERA TOTAL

Condiciones infames, como las que soportan ahora mismo en el campo militar de Vasilica las personas que habitaban el Eko. Cuatro días después de nuestra visita y de esa conversación con ACNUR, el Eko fue desalojado por la policía (el lunes 13 de junio). Comenzaron a las seis de la mañana metiendo a la gente en autobuses sin decirles a dónde se dirigían y sin darles tiempo a recoger sus cosas. El desalojo se llevó a cabo con total impunidad, sin permitir a la gente grabar o sacar fotos: la mayoría de los que aquí llaman “voluntarios” acabó en la comisaría del pueblo más cercano, Polikastro, retenida durante una o dos horas. A nosotras nos obligaron a borrar los vídeos y las fotos que habíamos hecho. La gente acabó a más de 100 kilómetros de la frontera, a las afueras de una pequeña localidad al este de Tesalónica. Sus cosas se quedaron en el Eko, que es ahora una colección silenciosa de tiendas de campaña, comida, ropa y útiles abandonados.

Los sucesivos barracones de Vasilica ya contenían tiendas en su interior antes de que la gente fuera llegando en los autobuses. Tiendas con moho, tiendas sucias. Una niña nos lleva a que las veamos por dentro y nos insiste: “photo, Facebook, send to Alemania, no good”. Un representante de la ONG norteamericana InterVolve, que lleva trabajando con los militares diez días para “acondicionar” este campo, nos comenta que es un “good start”, que le digamos eso a la gente. Pero la gente ya está sacando sus propias conclusiones, no hace falta más que darse una vuelta y fijarse en las miradas, en cómo nos miran, en cómo pierde la mirada Amjad, al que nos encontramos en uno de los barracones. Para él, como para otras personas del Eko, la posibilidad de que un campo del gobierno pudiera ser mejor que el Eko, sobre todo porque permitía el pre-registro, saltaba por los aires: el campo era horrible, horrible ver un montón de militares con mascarillas y guantes haciendo fotocopias de los papeles de los cientos de personas sentadas en el suelo arenoso.

Para nosotras, ser testigos de esta experiencia acrecentó la profundidad y también la angustia que atraviesa la pregunta que nos venimos haciendo desde hace varios días: además de una falta escandalosa de cobertura de las necesidades materiales más básicas, ¿de qué están hechos los campos militares y, sobre todo, qué trabajo se puede hacer ahí justamente para salir de ellos? Sin minusvalorar los problemas – de precariedad, de límites en su capacidad de inclusión y ampliación- de un campamento como Eko Station, era un espacio visible y habitado: las gentes esperaban poder cruzar la frontera, se habían establecido muy cerca de la misma y organizaban su vida cotidiana.

Los campos militares son lo que llamamos un lugar de espera total: las gentes han sido llevadas a varios kilómetros de la frontera, a lugares donde han de esperar por todo. Además de esperar para cruzar la frontera y de esperar a la gente de ACNUR para hacer el pre-registro, están obligados a esperar para que se abra la puerta y poder salir del campo a las nueve de la mañana; han de esperar para que les distribuyan el desayuno, luego el agua no potable, luego la comida (judías verdes con patata, macarrones o arroz) y el agua potable, luego la cena (un trocito de una especie de pudding de patata, o patatas cocidas, o arroz)… y así hasta las nueve o diez de la noche, cuando se cierra la puerta, porque andar por la noche por polígonos industriales y carreteras sin alumbrado es un “problema de seguridad”, como asegura la policía.

Esa espera total marca también las relaciones entre personas que quieren cruzar la frontera y personas que han venido a apoyarlas. Aunque las diferencias, sobre todo en cuanto a vulnerabilidad, son enormes siempre, no es lo mismo trabajar codo con codo en una cocina como la del Eko que llegar de visita a un campo donde las personas están obligadas a depender para todo de otros: de los militares y las ONGs que están dentro y de la ayuda que puedan prestar los de afuera cuando la policía les deja pasar, cosa que ocurre a veces y otras veces no. Los espacios que se liberan dentro de estos campos –como la pequeña escuela que han creado unas niñas de 12 años dentro del campo de Sindos Frakaport– nos despiertan tanta admiración como preocupación por la fragilidad extrema que los atraviesa.

Así, va cobrando cada vez más fuerza la primera experiencia que tuvimos en este viaje a Grecia, esa visita que hicimos al City Plaza Hotel en Atenas. Retrospectivamente, lo que aprendimos allí toma toda su fuerza ahora, cuando los campos son todos militares y las gentes ya no están en zonas abiertas cerca de la frontera sino en las afueras de una ciudad, Tesalónica, con numerosos edificios vacíos. El hotel City Plaza de Atenas tiene siete plantas y 92 habitaciones en las que viven 112 mujeres, 98 hombres y 185 niños y niñas de Siria, Afganistán, Irán, Kurdistán, Iraq, Palestina y Pakistán, así como personas griegas. Se cocinan 900 comidas al día entre desayuno, almuerzo y cena, y también hay clínica, escuela, cafetería, centro de lucha y peluquería (1). Se celebran reuniones sobre aspectos legales o asambleas de profesoras de la red pública griega sobre cómo integrar a los niños y niñas que viven en el hotel en sus escuelas el curso que viene.

Al despedirte de la gente del City Plaza no puedes decir “espero volver a verte dentro de un mes cuando vuelva”. Pero la razón de evitar esta despedida tan común no es porque el lugar que se ha compartido sea un problema; es que nadie quiere seguir sin poder moverse durante un mes. He ahí la diferencia entre los lugares que se habitan mientras dura la espera y los lugares de espera total. Mientras empujamos para que se abran las fronteras, la experiencia de estos días nos empuja a pensar y trabajar en y por esos espacios habitables.

Texto publicado en la revista digital Alexia.es