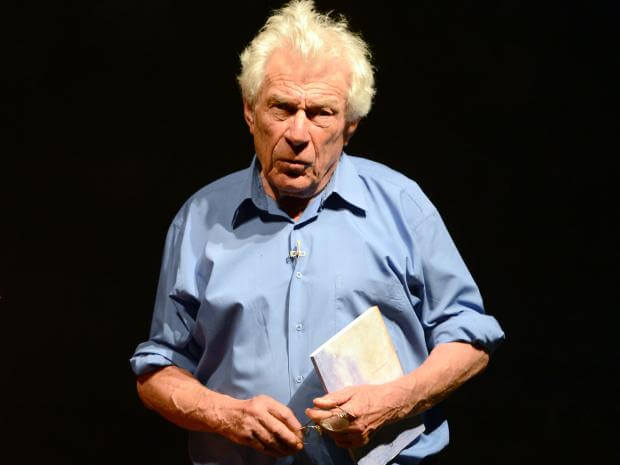

foto portada: Getty Images

Le hacemos justicia

al concepto de vida únicamente

si consideramos vida

todo lo que tiene una historia propia,

y no sólo lo que es escenario para la historia.

Walter Benjamin

A John Berger nada le es ajeno. Con la milenaria tradición de los narradores a cuestas, asume y absorbe los puntos de mira de infinidad de personas y comunidades acicateado por la responsabilidad irrenunciable de dilucidar la multitud de procesos y experiencias de vida que entretejen un mundo saturado. Es como si al narrar filtrara en su vasta imaginación los escurrimientos del agua que a través de los bosques, la tierra y los macizos montañosos forman arroyos y después ríos para llegar al mar.

A sus noventa años, siguió cumpliendo hasta que en París la muerte lo encontró, tranquilo, emocionado, amoroso y en paz con todo, una puntual cita con los personajes, sucesos y testigos de sus relatos con la irrefrenable complicidad, el cariño y el azoro de un enamorado. Este generoso afán por “completar un poco al otro” nos hermana tendiendo puentes para que cada quien, desde el centro de su propia experiencia, sienta que no está solo, que tiene compañeros desde alguna parte y alguna vez. (El misterio es que parece no escribir de, sino con los seres que abarca en su abrazo. Este abrazo es la fuerza de su libertario compromiso social y político.)

Su obra y la vida cotidiana son exactamente lo mismo. Con una enorme sonrisa le ofrece café en la cama a una pareja de enamorados que fue a visitarlo, colecta tomates y eneldo de su jardín para una cena que guisa de la nada mientras platica con todos, auxilia a un vecino cuyos borregos se quedaron varados en la alta montaña, admira el dibujo recién terminado de su nieta de tres años o lleva a Ginebra en su motocicleta a una abogada, con asuntos en la oit, a 140 kilómetros por hora (vive con sencillez en una comunidad campesina en la Alta Savoya francesa a media hora de ahí). Con el mismo desparpajo prepara un texto sobre Giacometti, comenta la inquietante obra gráfica de su hijo Yves, escribe contra la invasión estadunidense en Irak, colabora con Sally Potter en los diálogos en verso de su película más reciente, viaja a Palestina a trabajar junto con su familia en un taller de fotos para niños o se maravilla porque en Estambul, alguna vez, en una de las barriadas obreras, en la casa de una persona que lo invitó a tomar té, halló entre los estantes “de ásperas tablas” una copia de un libro suyo, A Seventh Man, traducido al turco. “Y pensé que era muy afortunado como escritor. La experiencia narrada por el libro había alcanzado a la experiencia vivida y era aceptado y daba testimonio”, dice.

Su encuentro en esa barriada fue sin duda un regalo milagroso porque en el libro había escrito:

Para tratar de entender la experiencia de otros es necesario desmantelar el mundo como lo vemos desde nuestro lugar en éste, y rearmarlo como lo ve el otro desde su lugar…

La implacable premisa de que la experiencia vivida por otros corresponde al espacio y al tiempo particulares de su circunstancia lo impelía a agregar:

Sería confuso decir que uno entra en la subjetividad de los otros. La subjetividad de algún otro no constituye simplemente una actitud diferente ante los mismos hechos exteriores. La constelación de hechos, de los cuales ese otro es el centro, es diferente.

El narrador únicamente tiende puentes de intimidad con esa constelación —que son como una lente pulida y vuelta a pulir hasta aflorar su sentido oculto. Ese sentido es entonces un refugio para la esperanza que las narraciones entrañan. En uno de los pasajes de Pig Earth recapitula:

Nunca he pensado que escribir sea una profesión. Es una actividad solitaria e independiente cuya práctica no confiere señorío. Por fortuna cualquiera puede hacerlo. Sea que escriba por motivos políticos o personales, tan pronto empiezo la escritura se vuelve una lucha por dar sentido a la experiencia. Toda profesión tiene límites a su competencia, pero tiene territorio propio. Escribir, como yo lo entiendo, no tiene territorio propio. El acto de escribir no es nada, excepto aproximarse a la experiencia de la que uno escribe. Así también, espero, leer un texto es un acto comparable de aproximación.

Acercarnos a la experiencia, sin embargo, no es como acercarnos a una casa… La experiencia es indivisible y continua, al menos dentro del lapso de vida propio, y tal vez a lo largo de muchas vidas. Nunca tengo la impresión de que mi experiencia sea totalmente mía, y a veces me parece que me precede. En cualquier caso la experiencia se pliega en sí misma, hace referencia a sí misma, hacia atrás y hacia delante, mediante la esperanza y el miedo y, usando la metáfora situada en el origen del lenguaje, continuamente compara lo afín con lo disímil, lo pequeño con lo grande, lo cercano y lo distante. Así, el acto de aproximarnos a un momento dado de la experiencia implica escrutinio (cercanía) y la capacidad de conectar (distancia). El movimiento de escribir semeja el de un reguilete: se aproxima y se retira, mira de cerca y toma distancia. A diferencia del reguilete, no está fija en un marco estático. Conforme el acto de escribir se repite, su cercanía, su intimidad con la experiencia, aumenta. Finalmente, si uno es afortunado, de esta intimidad nace un fruto: el sentido.

Ficticios o reales, los personajes de sus historias son seres fuera de ordenamientos (aunque pesen sobre ellos y los aprisionen o cercenen), porque en el fondo cuestionan el mundo impuesto e intentan entender. Tales historias son comunes, poco idealizadas, porque “la idealización y la hipocresía cierran preguntas. La franqueza las deja abiertas”.

La pasión de dos mujeres (la pintora Maggi Hambling y la “incandescente” Henrietta Moraes) a partir de los dibujos que, como cartas de amor, hizo Maggi de Henrietta en los doscientos treinta y cinco días que duró su relación hasta la muerte de esta última: “sus dedos tocan el papel con una barra de carbón, un lápiz de grafito o una goma. ¿Mas es esto lo único que hacen? ¿No tocan también el rostro, su rostro, la nariz, el cabello, los ojos —de tal modo que cierren un poquito las comisuras de los labios? Cuál es la relación entre un trazo y una caricia, ¿entre una borradura y el paso suave de una mano?”

Dos amigos, uno periodista, el otro probando todas las ocupaciones y oficios que pueda, reciben el encargo de hacer la crónica del caso de una mujer joven, obrera, secretaria, dependienta, que hirió a un patrón que la acosaba sexualmente. El periodista decide rastrear sus pasos y enhebrar la historia en “el lugar de los hechos”. El otro decide que la va a inventar: vaga por las calles, se topa con la mujer, entabla azarosamente una relación con ella y toma de ella muchos elementos para armar su personaje. Ella resulta libre, franca, abierta y plena de sugerencias, arisca si se le presiona —pero siempre con la entereza para resucitar, cual salamandra, la rebeldía de su alma.

Un padre y una madre emprenden viaje, desde los remotos lugares donde cada quien vive, y cruzan Europa para asistir a la boda de su hija que acaba de enterarse de su condición de vih. Un griego, buhonero y ciego, junta los atisbos y murmullos que de esta historia le son revelados y los suelta como pétalos que nos asoman al amor y la valentía de Ninon y Gino, transgresores del destino: “La boda en Gorino aún no ha comenzado. Pero el futuro de una historia, como bien sabía Sófocles, está presente siempre. La boda no ha comenzado. Les contaré acerca de ella. Todos siguen dormidos. El cielo está claro y la luna casi llena. Pienso que Ninon, que se quedó en la casa de Emanuela, la tía de Gino, será la primera en despertar, mucho antes de que haya luz. Se envolverá la cabeza con un turbante y lavará su cuerpo. Después se alzará frente al espejo alto y se tocará buscando algún dolor o una mancha. No hallará nada. Sostendrá la cabeza en su turbante como Nefertiti”.

La vida íntima de los descastados Vico y Vica, narrada con cariño, lealtad y lucidez por el perro callejero King: “Giambattista, Vico me dijo, escribió en latín, un lenguaje que ha desaparecido. Había una palabra en latín, humanitas, que significaba la disposición de los hombres a ayudarse unos a otros. Mi ancestro, King, creía que la palabra humanitas venía del verbo humare, enterrar. El entierro de los muertos, eso es lo que él quería decir. La humanidad, según él, comenzó con un respeto por los muertos. Pero tú —tú, King—, ¿tú también entierras huesos, no es cierto?” Es el momento en que la construcción de un complejo habitacional amenaza destruir su guarida en los eriales de la ciudad.

Un campesino secuestra a dos forestales que llegan a cobrarle por trabajar, “por producir” (alcohol casero en este caso), y teniéndolos presos duda si matarlos o no. Finalmente los deja en libertad afrontando la cárcel porque “uno puede cobrar venganza únicamente de quienes son iguales a nosotros. Aquellos dos pertenecen a otro tiempo. Son nuestros prisioneros y sin embargo no hay venganza posible. Nunca sabrían qué estamos vengando”.

Un hombre recuerda a Lucie, una campesina menuda que a pesar de sus enormísimas sensibilidades, constancia en el trabajo y agudeza organizativa y humana, es desterrada de su pueblo por considerarla rara, viviendo desde entonces a su muerte en una cabaña en el bosque. De su refugio viaja con frecuencia a la ciudad —armada de hierbas, bayas y flores que recoge atenta y dedicada. Del producto de sus ventas saca para sobrevivir y darse gustos menores que la regresan a sí misma y la internan en su imaginación. Por codicia, aunque no se descartan otros móviles, es asesinada en su cabaña. No hallan al culpable. Quien narra recuerda un encuentro furtivo con esa mujer, una noche clara muchos años atrás.

Un pintor húngaro exiliado en Londres deja unos diarios que, traducidos y anotados por el amigo inglés que cuenta su historia, revelan algunos de los motivos de su misteriosa desaparición y dan indicios de su búsqueda por entender su creación artística, los llamados de su conciencia social y los lazos posibles entre ambas.

Los significativos asombros y desencuentros en la vida de G, desde su infancia como hijo ilegítimo (su experiencia en una represión callejera en Italia que lo marca profundamente, sus amoríos dispersos) hasta su inmersión desesperada en la rebelión de Sarajevo al estallar la Primera Guerra Mundial: “Conforme levantan las defensas, el dolor aumenta… En las barricadas, el dolor se desvanece. La transformación es total. Desde los techos llega el grito de que los soldados avanzan. Súbitamente no hay de qué lamentarse. Las barricadas se sitúan entre los defensores y la violencia perpetrada en su contra durante todas sus vidas. No hay nada de qué arrepentirse porque lo que avanza contra ellos es la quintaesencia de su pasado. De este lado de las barricadas, todo es ya futuro”.

“La pobreza, la pérdida, el dolor, la pasión, el tiempo y el dinero habrán marcado sus ojos, su boca y la manera en que sostiene los brazos o coloca sus pies, pero no habrán cambiado su alma, pienso yo; para poder fluir en el mundo seguirá creyendo, y haciendo que otros crean, que ella es su centro, su regalo y su capital, y seguramente tendrá razón”, dice el narrador al final de la tragedia de Lila y Flag, dos jóvenes enamorados, migrantes del campo a la ciudad de Troya.

A Seventh Man dio testimonio ante el mundo de la experiencia migratoria de los campesinos turcos, yugoslavos, griegos, portugueses, italianos, marroquíes o españoles —atrapados entre la ausencia (dudando de sí mismos) y la esperanza de ser en su propia historia. El análisis de las condiciones históricas de su opresión, desde su viaje de su hogar rural a sus empleos en las urbes industrializadas del norte de Europa, y el retrato de lo que entraña su desarraigo, siguen siendo premonitorios. Es tal la pertinencia actual del libro (un montaje entre sus fragmentarios textos y las sugerentes y a veces crudas fotografías de Jean Mohr), que es urgente reeditarlo. Dice de él Lloyd Spencer:

Al exponer en términos gráficos y abarcativos la naturaleza de la explotación de los trabajadores migrantes en Europa, A Seventh Man le planteó importantes problemas a las ideologías marxistas oficiales y a la política seccional de los partidos de oposición y los grupos pequeños. Le recordó al marxismo que su alegato es ser una perspectiva universal investida con las esperanzas de toda la humanidad y no únicamente un arma o una serie de tácticas… Desde entonces, Berger impulsó otro asunto que es un recordatorio preocupante: el agudo problema de los campesinos como clase social. Y lo hizo cuando en todo el mundo la tradicional forma de vida campesina era transformada rápida y a veces violentamente.

Este recordatorio fue vertido en Pig Earth, Once in Europa y Lilac and Flag, una trilogía que mostró que los despreciados campesinos continúan sobreviviendo (gracias a producir sus propios alimentos) pese a la economía de mercado que sigue desmantelando los ámbitos rurales tradicionales. Detalló sus diferencias con el proletariado, sus estrategias cotidianas y de largo plazo, su relación con la tierra (de trabajo, celebración, entendimiento y cuidado mutuo); el peso que en sus vidas tienen el amor, la lealtad, la solidaridad, la esperanza y la violencia; su apertura ante el misterio y su descreimiento de las respuestas fáciles por precisas que sean; su insistencia en compartir experiencias, trabajo y saberes —surgidos de lo remoto de la humanidad— sin los cuales sus vidas pierden horizonte; su comprensión diversa de vivencias simultáneas, no lineales.

El retrato del creativo cuidado de su mundo, reinaugurado a diario siguiendo múltiples signos, puso a debate una tradición anterior al capitalismo que, por su vida en la siembra, cumple en ciclos pequeños acciones cotidianas que confieren orden y sentido a otros ciclos más envolventes: la lluvia, la sequía, el frío, la germinación, la floración, el paso de la luna y sus efectos.

Al entender lo múltiple, cíclico y entretejido del tiempo, los campesinos ubican el proceso de maduración de sus semillas, la velocidad de las nubes o la duración de la humedad del bosque a lo largo del año, pero también la singularidad de las experiencias y procesos propios de aquéllos con quienes comparten la vida, sean seres “naturales o espirituales”.

Así viven en todo el mundo los pueblos campesinos, la mayoría de ellos indígenas, y la continuidad de su supervivencia basada en milenios de crianza mutua con la naturaleza les ha permitido mantener un sentido propio de la historia, opuesto al que propagan el capitalismo y su cultura del progreso. El pensamiento de Berger coincide con la visión campesina, abreva de ella y rechaza el determinismo positivista con que el poder fragmenta, oprime y confunde al mundo.

Por reconocer la disparidad, la elasticidad y la sincronía relativa de los fenómenos, y al entender el tramado acumulativo de historias, experiencias y saberes que siguen vigentes después de milenios en los procesos propios de una comunidad o una región, los pueblos campesinos reivindican su ser desde sí mismos en ese tramado que es su territorio, su centro del mundo, pleno y significativo. Este centro es entonces, para Berger, un hogar, un cruce de caminos, un punto de imantación de la vida y la muerte, un polo de contacto con lo sagrado y la infinitud, desde donde espacio y tiempo son indivisibles e igualan su significación con lo real.

“Sin un hogar en el centro de lo real, uno no sólo perdía su refugio, sino que se perdía en el no-ser, en la irrealidad. Sin un hogar todo era fragmentación”, afirma en And Our Faces, My Heart, Brief as Photos arrojando luz a la violencia perpetrada contra la territorialidad de la vida campesina por la trashumancia impuesta hoy a buena parte de la humanidad.

Ya en 1975, cuando las condiciones de precariedad laboral no eran tan extremas como ahora, A Seventh Man sentenciaba que los migrantes llegaban a asumir los salarios más bajos, los empleos menos seguros y la mano de obra menos calificada, obligados a borrar su pasado campesino para volverse obreros urbanos o simples subempleados.

Hoy, por lo menos en América Latina, pero especialmente en México, un espejo tan pulido del mundo campesino (y de su erradicación programada) crece en pertinencia conforme los pueblos asumen su cosmovisión milenaria y su organización actual de manera explícita, la cotejan con mayor panorama, relacionan su historia con la historia de otros muchos pueblos, emprenden una resistencia más y más audaz contra el capitalismo y reivindican como propuesta de futuro su vida de sembradores, la comunidad y sus asambleas como espacio de sentido compartido, un autogobierno que los vuelve sujetos de su propia historia. Con todo en contra, su apuesta es remontar el horizonte cerrado que les destinan los Estados y las empresas. Y sin duda la obra de Berger contribuye a esta resistencia.

Al escribir sobre Walter Benjamin en The Look of Things, Berger anotó que “su actitud hacia las obras de arte nunca fue una mecánicamente socio-histórica. Nunca intentó buscar simples relaciones causales entre las fuerzas sociales de un cierto periodo y una obra en particular. Nunca quiso explicar la apariencia de una obra; quiso descubrir el lugar que su existencia debía ocupar en nuestro saber. No quiso alentar el amor a la literatura; quiso que el arte del pasado tuviera peso en las decisiones que la gente hace hoy al elegir su propio papel histórico”.

Esta actitud se parece mucho a la que él mismo asume en toda su obra.

Es cierto que en diversos ámbitos es conocido como “crítico de arte”, sobre todo por el éxito de Ways of Seeing —la serie de televisión para la bbc de Londres y tal vez su libro más difundido. Ways of Seeing develó, de manera sorpresiva para su tiempo, que nuestra mirada, el entendimiento de lo que llamamos realidad, lo que nos asombra y la pertinencia que conferimos a la creación artística del pasado y el presente en nuestra vida cotidiana, se apegan a un condicionamiento social e imaginativo producto de la historia dominante, que no fácilmente reconocemos.

Mas la vastedad de inquietudes en su obra rebasa cualquier intento por abarcarla. Ésta aborda, sí, la crítica de la creación artística (en especial la pintura), el relato de cómo se aproximan los creadores a su propia obra y el significado que tiene para nosotros, pero también la diversidad y ductibilidad del tiempo/espacio, la primacía de lo visual en nuestro aprehender el mundo, la coherencia y afinidad natural de las apariencias, las relaciones imaginativas que nuestra memoria tiende entre éstas y nuestra lectura de lo particular y lo universal. El lenguaje como bien común más vasto de la humanidad. La construcción colectiva del saber. Las posibles lecturas de lo que nos rodea según acciones y circunstancias en espacios y tiempos dispares. La ambigüedad y sugerencia de la fotografía como herramienta de la memoria: su uso privado, su lugar en nuestra cartera, que demuestra que valorar nuestra intimidad es una resistencia ante lo violento de una historia única que nos impone la condición de objetos pasivos. Las diferencias —según la temporalidad de su proceso creativo— entre teatro, cine, música, dibujo, pintura, foto y escultura como formas de acercamiento al sentido y la belleza que nos revelan. El papel iluminador que juegan la edición y el montaje en estos procesos.

La experiencia vivida, la subjetividad, el amor, la esperanza, la búsqueda de sentido y el papel jugado por el impulso narrativo (anterior a la literatura).

El trabajo, la vida campesina, la migración, la ciudad. La condición fragmentaria de opresión y confusión en que el capitalismo tiene sumido al planeta. La historia. El poder. La guerra. El encarcelamiento. La resistencia.

La relación entre los vivos y los muertos, lo sagrado, la poesía. Lo eterno de aquellos instantes (“de logro, trance, sueño, pasión, decisión ética crucial, valentía, casi muerte, sacrificio, luto, música o duende”) que por su plenitud desafían el tiempo.

A partir de todas estas lecturas vivenciales, que no duda en entreverar según el flujo de lo que intenta entender y compartir, Berger indaga lo que de significativo para nuestra existencia actual brindan tantos acercamientos y experiencias imaginativas y vitales. Y su actitud primordial sigue siendo la narración (él dice que únicamente es alguien que trae la mochila llena de historias por contar), lo que lo aleja decididamente de academias y fórmulas, asumiendo, como reivindicara Roland Barthes, “una desesperada resistencia ante cualquier sistema reductivo”.

John Berger no profesa una fe en los géneros literarios o ensayísticos y privilegia en cambio intimar en directo con lo que siente, percibe o le es revelado, pues cada tejido de fenómenos que narra pide la forma particular que habrá de asumir su relato.

El tiempo es espacio interior;

el espacio, tiempo exterior

Novalis

En 1975, A Seventh Man apuntaba que: “De acuerdo con la ética capitalista, la pobreza es un estado del que un individuo o una sociedad se liberan mediante las empresas. Tales empresas se juzgan por el criterio de productividad como un valor en sí mismo, por lo que, para el capitalismo, es inconcebible el subdesarrollo como condición de pobreza inescapable y cerrada. No obstante, el capitalismo mantiene a la mitad del mundo en dicha condición. Esta contradicción entre teoría y práctica es una de las razones por las que el capitalismo (y sus instituciones culturales) no puede ya explicar el mundo ni puede explicarse a sí mismo”.

Treinta y un años después, la condición en que el capitalismo mantiene al mundo es mucho más grave. En The Shape of a Pocket, nos advierte: “El nuevo orden alega racionalizar y modernizar la producción y la actividad humana. En realidad, es un retorno a la barbarie de los principios de la revolución industrial, con la importante diferencia de que esta vez ninguna consideración o principio ético opuestos han podido contrarrestar esta barbarie. El nuevo orden es fanático y totalitario. (Dentro de su propio sistema no hay a qué apelar. Su totalitarismo no atañe a la política —que, por propio cálculo, fue suplantada—, sino al control monetario global.) Consideren a los niños. Cien millones de ellos viven en las calles. Doscientos millones están involucrados en la fuerza laboral del mundo”.

Es cierto. La política ha renunciado ante el poder del dinero. Los poderes globales del capitalismo reordenan los espacios y los territorios para predarlos en una nueva vuelta de la invasión en pos de recursos naturales, y expulsa a millones de seres hacia una condición de mano de obra frágil y mucho menos propensa a rebelarse. Pero hoy, es más claro que estos poderes cosifican y fragmentan todos los espacios urbanos y rurales de tal manera que la gente no pueda sentirse plenamente en casa. Organizan los tiempos y espacios del mundo como en una prisión. “El confinamiento, la manera en que los espacios se traban unos con otros, las horas, los códigos, el aislamiento y el hacinamiento —estas cosas juntas producen lo impredecible, ante lo cual algunos internos son más vulnerables”, diría Berger de una cárcel, pero también lo podría decir del mundo.

Su obra entonces mira de frente el punto ciego, el robo del sentido de lo que vivimos, que atropella la memoria y la diversidad de la experiencia humana. Ese no lugar sin horizonte es uno donde “no hay relación entre las palabras y los actos, ni de éstos con sus consecuencias”, donde existe a la vez encierro y expulsión, rotura interna y distancia, el ruido sordo de cambios interminables, el silencio de muros y enormidades irremontables, el aplanamiento y la exaltación adictiva de la percepción y la nulificación de los actos de millones de personas.

En una carta al subcomandante Marcos, dice: “No hay horizonte ahí. No hay continuidad entre las acciones, no hay pausas, no hay trayectos, no hay configuración, no hay pasado ni futuro. Únicamente el clamor de un presente fragmentario. Por todas partes hay sorpresas y sensaciones, mas en ningún lado hay resultado. Nada fluye: todo interrumpe. Hay una especie de delirio espacial”.

En Another Way of Telling abundó en que el recrudecimiento actual del mundo comenzó con el advenimiento del aparato tecnológico positivista del capitalismo y su idea del progreso (para la cual sólo lo medible es cierto) y su economía del mercado que voraz busca la ganancia perpetua —produciendo riqueza mediante la devastación. Este aparato implica también la imposición de una historia lineal que se traga todas las formas del tiempo —por lo menos hace trescientos años—, un engaño perpetuo y la represión de vastísimas cualidades humanas, de las más sociales a las más íntimas. Esta versión única se ha empeñado en destruir “activamente, a través del imperialismo y la proletarización, otras culturas o formas de vida y trabajo que encarnaban diferentes tradiciones con respecto al tiempo”.

Pero la historia lineal no puede subsumir la diversidad del tiempo, insiste: cualquier noción de un tiempo único, homogéneo y abstracto (que fluya del pasado al futuro como una flecha tendida) borra o tachonea el pasado mientras mide con el mismo rasero todas las experiencias humanas anteriores y actuales. Con este emparejamiento brutal, “la gente ya no puede leer fácilmente” el cúmulo de condiciones que pesan sobre ella y es más difícil que se oponga a la opresión o entienda cómo confrontar la dominación o el exterminio para transformar su situación.

Ante este panorama sombrío, John Berger junta claves que nos ayuden a entender, a darle sentido a las condiciones operantes en nuestro mundo para iluminar los caminos, los saberes, los atisbos surgidos desde diferentes rincones, propuestos por culturas, colectivos y personas que en la naturalidad de su propia vida rechazan el mundo que los sistemas nos imponen.

“La fábrica que trabaja toda la noche es un signo de la victoria de un incesante, uniforme e implacable tiempo. La fábrica continúa aun durante el tiempo de los sueños.” Cómo medir el tiempo de una pena, de un viaje o una semilla. Qué tiempo y qué espacio nos proponen la televisión y qué otros, muy diferentes, la radio o la lectura. Cómo discrepan el tiempo de los planificadores desde sus oficinas y el de un sembrador en su parcela. Cómo equiparar el tiempo de un dibujo, en su diversidad interna que privilegia una mano o la sombra de unas mejillas, con el instante capturado por una fotografía. Qué relaciones sociales son borradas por el tiempo y el espacio de los supermercados y los malls. Cuál es la distinción imaginativa entre viajar a pie o a la velocidad de las ciudades por sus autopistas internas. Qué consecuencia tiene la organización de los tiempos y espacios del poder y cómo puede la resistencia darles la vuelta. Qué cadena perpetua implica cualquier encarcelamiento, por breve que sea. Qué significa nuestra distancia con los acontecimientos que viven otros. Qué papel juega el pasado en nuestra vida presente. Cómo entender el tiempo de la comunidad desde el exilio de un trabajo de lavaplatos o armando microchips en una maquila. Cuál es el refugio perpetuo que pide el amor y el recomienzo que nos brinda la pasión.

Es entonces el tiempo de la conciencia, la memoria, la imaginación, ese espacio interior de Novalis (donde conviven, se desmadejan y equilibran pasados, presentes y futuros), y una idea del espacio como punto de encuentro de vidas, historias e iluminaciones lo que propone John Berger —y no la distancia, o la atomización de la experiencia aplanada por el capitalismo.

Puesto que uno de los designios más brutales del capitalismo es el desarraigo generalizado que impele a gran parte de la humanidad a una vida trashumante, Berger insiste en que tal desarraigo deshace los significados más profundos con los que una persona fue concebida. Así, nos conmina a buscar nuestro lugar, un hogar en cualquier distancia impuesta. “Para los desposeídos, el hogar lo representa no una casa, sino una práctica o una serie de prácticas… la historia no contada de una vida que se vive. En su extremo más brutal, el hogar no es sino nuestro propio nombre —cuando que para la mayoría de las personas uno no tiene nombre.”

Desde ese cruce de caminos, arribamos de inmediato a una visión entretejida de los sucesos que sólo puede ser entendida en plenitud desde el centro de un particular racimo de relaciones, eso que le llamamos circunstancia y que la imaginación intenta dilucidar. No es comparable “la constelación particular de hechos” que configuran una experiencia, la historia propia, ni es fácil reconocer que buena parte de la humanidad no se rige más que tangencialmente por el tiempo de los relojes.

Pero sin el entendimiento de la disparidad de duraciones y ciclos en los que la experiencia humana se mueve, sin tender relaciones entre lo que permanece y aquello que se transforma, sin reconocer el valor de momentos fulgurantes en nuestra existencia que parecieran resistir al tiempo, no puede asirse la idea misma de la diversidad. La garantía de una identidad en lo diverso, y la equidad posible y respetuosa que de aquí se deriva, es ser reconocidos “como centro único de nuestra propia experiencia y como tal diferentes”. Tal vez, éste sea el corazón de la propuesta libertaria de John Berger.

Relatar nuestra experiencia es un paso central hacia recobrar nuestro nombre, nuestra identidad y pertenencia. Es nuestra vuelta al refugio de un hogar, aunque esta vuelta sea efímera. Situarnos en el cruce de caminos: éste es quizá el verdadero sentido de la historia. Habría que recuperar ese sentido de la historia, parece decirnos. Porque en la pertenencia mutua sí hay un reconocimiento del otro como igual. Nada produce tanto esta pertenencia como compartir nuestro propio relato.

Así, al barrido lineal e inexorable que como historia nos impone el poder, él opone las historias que, al expresarse desde los procesos particulares de personas y colectivos, y desde diferentes rincones y circunstancias, pueden devolverle a la historia su independencia de calendarios y relojes y reivindicar la existencia —y la versión propia— de millones de personas.

Entonces nos dice, “todos somos narradores” reconociendo, como Elias Canetti, que el impulso de historiar es el regalo más valioso que nos brindamos desde la antigüedad más remota, pues hay en éste la urgencia de conferirle significación a lo vivido.

Tal impulso narrativo, que muchas personas y colectivos sienten como una responsabilidad crucial, permite a la humanidad mantener la memoria por encima del paso inexorable de una versión única del mundo, ajena a la complejidad de la existencia. Es este impulso una respuesta contra lo inmutable, cuando es vital oponerse al curso de la historia, y una respuesta de lo que permanece como refugio de esperanza ante el cúmulo inasible de cambios que nos dispersan, nos rompen y nos roban sentido.

Las implicaciones de lo anterior urgen a individuos y comunidades a narrar su propia experiencia —indivisible siempre—, lo que empujaría otras búsquedas, nuevas coordenadas y caminos e iluminaciones comunes para resistir el absurdo impuesto en esta oscura época “globalizada”. Darnos razón frente a la imposición es a fin de cuentas “dejar de juzgarnos con los criterios de nuestros opresores”, comenzar nuestra vida en resistencia.

En una conversación con Ryszard Kapuscinski y Maria Nadotti, John Berger apuntaba:

A veces parece que el relato tiene una voluntad, la voluntad de ser repetido, de encontrar un oído, un compañero… los relatos atraviesan la soledad de la vida, ofreciendo hospitalidad al que escucha, o buscándola. Lo contrario de un relato no es el silencio o la meditación, sino el olvido… En qué consiste el acto de relatar. Me parece que es una acción contra la permanente victoria de la vulgaridad y la estupidez. Los relatos son una declaración permanente de lo vivido en un mundo sordo. Y esto no cambia. Siempre ha sido así. Pero otra cosa que no cambia es el hecho de que a veces ocurren milagros. Y nosotros conocemos los milagros gracias a los relatos.

En una sociedad campesina y tradicional como la del pueblo wixárika, cuyo enclave vital se extiende por las sierras de Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas en México, hay sabios antiguos que insisten en que nuestra responsabilidad vital es encender velas de vida. Y enlazarlas. Esto es un ritual que se ejerce llevando cirios a los lugares sagrados de su territorio. Como todo ritual verdadero, es tan sólo un recordatorio de la actitud respetuosa y de cuidado que debemos mantener si buscamos un equilibrio amoroso con la existencia toda. Velas de vida son las iluminaciones de más y más personas, y las relaciones que surgen entre ellas.

John Berger nos propone lo mismo con su abrazo, con su actitud ante el misterio, con su insistencia en abrir las preguntas que las historias anidan. Y al recuperarnos la posibilidad de narrar, nos acerca todo el tiempo unos a otros, encendiendo más y más velas, y nos impele siempre a mantener la esperanza entre los dientes.

Ramón Vera Herrera